Zu diesem Beitrag unserer Partner für Wasser-Experten erschien ein Bericht in der HLH Ausgabe 06-2018.

Dr. Uwe Pöhls leitet seit 1996 das Institut für empirische Sozial- und Kommunikationsforschung (I.E.S.K.) in Düsseldorf, seit 1998 in der Geschäftsführung der Kommunikationsagentur De-Media GmbH tätig mit den Arbeitsschwerpunkten Energie und Wasser und Mitglied im Expertenbeirat der Partner für Wasser e.V.

Dr. Matthias Brück ist als Spezialist für alle Themen rund um die Bereiche Wasser, Energie und Hygiene (Trink-, Kühl- und Prozesswasserbehandlung, nachhaltige / chemiefreie Desinfektionsverfahren, optimierte Dampferzeugung) im Regionalvertrieb der TEGEBA tätig und Mitglied im Expertenbeirat der Partner für Wasser e.V.

In seiner Ursprungsbedeutung bezeichnete das Wort Schule (lat. Scola bzw. griechisch σχολή) in der Antike einen Ort der Muße oder des Müßiggangs. Zum Mittelpunkt des Lernens und der Bildung für Kinder, Jugendliche und auch Erwachsene. Zur Institution wurde Schule erst viel später. In Deutschland finden wir durch die „Kultushoheit“ der Bundesländer und der Verantwortung der Kommunen eine sehr bunte Vielfalt an Schulen, Schultypen, Schulformen und Bildungskonzepten vor. Allein in der Größe reicht das Spektrum von Zwergschulen mit einer Handvoll Schüler bis hin zu „Megazentren“ mit bis zu 13.500 Schülern. Allen gemeinsam ist aber, dass sie sich durch das recht enge Zusammenleben und -arbeiten von einer Vielzahl von Personen und der Teilung von Räumen und Hygieneeinrichtungen über eine erhebliche Zeit des Tages auszeichnen. Die Tatsache, dass allein auf der Spitze eines jeden unserer Finger mehr als 30 Millionen Bakterien „wohnen“, ist von besonderer Bedeutung für die Hygiene.

Für die Sicherung der hygienischen Anforderungen tragen die Schulleitungen die Verantwortung, für die Infrastruktur die Schulträger – das sind in Deutschland ganz überwiegend die Kommunen.

In beiden Bereichen spielt die Trinkwasserhygiene eine ganz zentrale Rolle. Von daher war es naheliegend, dass der Partner für Wasser e.V. in einer Umfrage ein Gesamtbild erheben wollte, wie es an deutschen Schulen mit der Trinkwasserhygiene steht.

Im Rahmen einer deutschlandweiten Studie wurden durch das Institut für empirische Sozial- und Kommunikationsforschung 25.700 Schulen aus allen Schulformen und in allen Bundesländern zu einer Onlineumfrage eingeladen. Insgesamt beteiligten sich ca. 1.000 Schulleiter bzw. für die Trinkwasserhygiene auf Schulseite Verantwortliche an der durch das Institut für empirische Sozial- und Kommunikationsforschung durchgeführten Befragung.

Die Ergebnisse zeigen sehr deutlich, dass bei der Trinkwasserhygiene an den deutschen Schulen großer Handlungsbedarf besteht. Das ist nicht nur an die auf politischer oder administrativer Ebene Verantwortlichen adressiert, es geht natürlich ebenso die Öffentlichkeit, einschließlich aller direkt betroffenen Schüler und Erziehungsberechtigten, an. Auch für alle, auf fachlicher Ebene in diesem Bereich Tätige, zeigen sich in den Ergebnissen Ansatzpunkte, wo und wie Verbesserungen in diesem Bereich erzielt werden können, wo Probleme liegen, das erforderliche hohe Maß an Hygiene und Sicherheit zu gewährleisten, und wo erheblicher Informations- und Aufklärungsbedarf über die technischen Möglichkeiten und Standards der Trinkwasserhygiene liegen.

Wir stellen in Deutschland – wie alle entwickelten Gesellschaften – höchste Ansprüche an die Qualität unseres Bildungssystems. Zu Recht! Da sollten wir uns eigentlich auch bei der Hygiene und der Gesundheit von jungen Menschen bzw. allen Lernenden in diesen Institutionen keine anderen Maßstäbe leisten.

Alte Trinkwasseranlagen in Deutschen Schulen

An den befragten Schulen befindet sich im Hinblick auf die Trinkwasseranlagen eine Infrastruktur, die im Durchschnitt 40 Jahre alt ist. Nur etwa jede neunte Anlage ist dabei jünger als 10 Jahre, fast 40 % der Anlagen waren über 25 Jahre alt und fast jede 6. Schule gab ein Alter der Anlagen von über 50 Jahren an. Allerdings war mehr als ein Drittel der Befragten das Alter der Trinkwasseranlage nicht bekannt. (Abb. 1: Alter Trinkwasseranlagen)

Das Alter allein sagt nur wenig über die Qualität und den Systemzustand aus. Aber auch andere Faktoren unterstützen die Annahme, dass an den befragten Schulen die bekannten und öffentlich diskutierten Infrastrukturprobleme auch im Bereich der Trinkwasseranlagen zu finden sind. So hat zwar nur jede zehnte Schule angegeben, bereits Leckagen verzeichnet zu haben, jedoch konnten fast 60% der ca. 1000 befragten Schulen keine Angaben dazu machen. Bei den Ursachen für Leckagen wurde ganz überwiegend das Material als Hauptursache angegeben. Nur etwa jede zehnte Anlage wurde in den letzten 5 Jahren saniert oder zumindest teilsaniert, in den letzten 10 Jahren nur in etwa jede sechste Anlage. Auch hier konnten 4 von 10 Schulen dazu keine Angaben machen.

Das Alter allein sagt nur wenig über die Qualität und den Systemzustand aus. Aber auch andere Faktoren unterstützen die Annahme, dass an den befragten Schulen die bekannten und öffentlich diskutierten Infrastrukturprobleme auch im Bereich der Trinkwasseranlagen zu finden sind. So hat zwar nur jede zehnte Schule angegeben, bereits Leckagen verzeichnet zu haben, jedoch konnten fast 60% der ca. 1000 befragten Schulen keine Angaben dazu machen. Bei den Ursachen für Leckagen wurde ganz überwiegend das Material als Hauptursache angegeben. Nur etwa jede zehnte Anlage wurde in den letzten 5 Jahren saniert oder zumindest teilsaniert, in den letzten 10 Jahren nur in etwa jede sechste Anlage. Auch hier konnten 4 von 10 Schulen dazu keine Angaben machen.

Die Verantwortung für bauliche wie infrastrukturelle Maßnahmen und Belange liegt bei den Schulträgern, aber dennoch müsste im Rahmen einer Verantwortung für eine Schule auch die Informiertheit und die generelle Fürsorge für den Bereich der Trinkwasserhygiene vorausgesetzt werden können.

Eine Vielzahl von Gesetzen und Erlassen regelt in den Bundesländern die Aufgaben und Pflichten von Schulleitungen. Es kann trotz der erheblichen Unterschiede, die unser föderalistisches System produziert, davon ausgegangen werden, dass in allen Bundesländern ähnlich wie im Schulgesetz von NRW die Verantwortlichkeiten geregelt sind:

„Schulgesetz NRW § 59 Abs. 8) Die Schulleiterin oder der Schulleiter ist für die Unfallverhütung sowie

eine wirksame Erste Hilfe und für den Arbeits- und Gesundheitsschutz verantwortlich.“

Vor diesem Hintergrund ist es von erheblicher Bedeutung, dass vertiefende Fragen zur Wartung und Überwachung nur zu einem sehr geringen Teil der befragten Schulen beantwortet werden konnten. 6 von 10 Schulen konnten keine näheren Angaben machen!

Im Zusammenhang mit möglichen Hygienerisiken ist vielen Schulträgern nicht bewusst, dass diese Risiken der Trinkwasserhygiene auch bei Nutzung der Trinkwasserinstallationen außerhalb der üblichen Schulzeiten bestehen: Volkshochschulen nutzen in den Abendstunden Klassenräume für Fort- und Weiterbildungsveranstaltungen, viele Vereine nutzen häufig Sporthallen und ggf. angegliederte Schwimmbäder für den Freizeitsport. Damit vergrößert sich der Nutzerkreis und damit das damit verbundene Hygiene‑ und Haftungsrisiko für den verantwortlichen Betreiber der Trinkwasserinstallation erheblich.

Versäumnisse in der Wartung

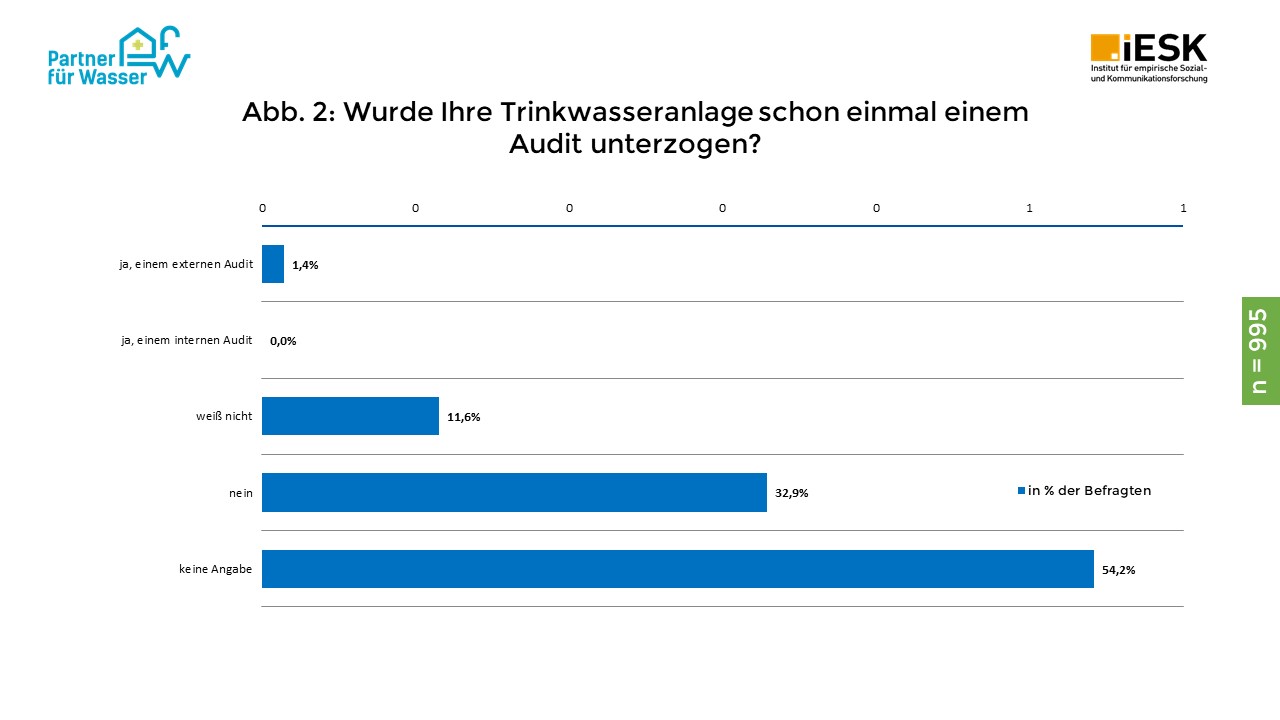

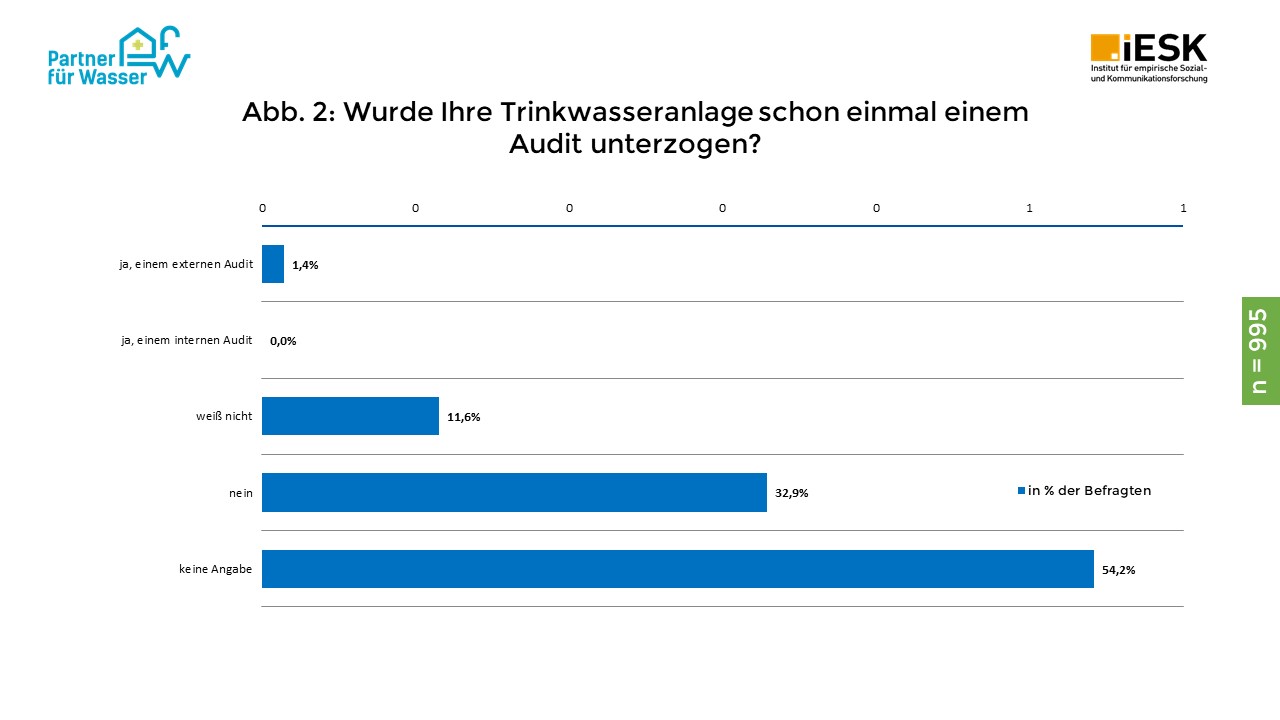

Aber auch unter Beachtung dieser hohen „Dunkelziffer“, hat erhebliches Gewicht, dass bei den im Rahmen dieser Studie erfassten Trinkwasseranlagen nur etwa 1% einem externen oder internen Audit unterworfen wurden. Knapp ein Drittel der befragten Schulen gab an, dass keine Audits durchgeführt werden. (Abb 2: Audits). Bei den wenigen Schulen, an denen Auditierungen angegeben wurden, finden diese nur bei ebenfalls einem Drittel regelmäßig statt. Ebenfalls bedenklich – vor dem Hintergrund der Risiken sogar alarmierend: Nur 5% der befragten Schulen konnten angeben, welche zusätzlichen Wasseraufbereitungsverfahren zur Gewinnung von hygienisch einwandfreiem Trinkwasser eingesetzt wurden. Und: Nur 10% der Schulen gaben an, die Wartungs- und Reinigungsintervalle strikt einzuhalten.

Ca. 5% der befragten Schulen gab an, schon einmal ein Problem wie Legionellen oder E.coli-Bakterien gehabt zu haben. Allerdings verneinten das explizit bei dieser Frage weniger als 30% der Befragten. Deutlich mehr als jede zweite Schule konnte dazu keine Angaben machen, über 8 Prozent gaben an, das nicht zu wissen. Also fast 2/3 aller befragten Schulen konnte oder wollte sich dazu nicht äußern. (Abb 2: Legionellen)

Ca. 5% der befragten Schulen gab an, schon einmal ein Problem wie Legionellen oder E.coli-Bakterien gehabt zu haben. Allerdings verneinten das explizit bei dieser Frage weniger als 30% der Befragten. Deutlich mehr als jede zweite Schule konnte dazu keine Angaben machen, über 8 Prozent gaben an, das nicht zu wissen. Also fast 2/3 aller befragten Schulen konnte oder wollte sich dazu nicht äußern. (Abb 2: Legionellen)

Legionellen sind in aller Regel Probleme in Warmwasserinstallationen. Solche Problemfälle werden häufig durch sehr lange, schlecht gedämmte und „historisch bedingt“ überdimensionierte Rohrleitungsstränge verursacht (Beispiel Sporthallen: oft große Entfernungen zu Warmwassererzeugung bzw. –speicher). Häufig lässt sich hier Abhilfe schaffen, indem weit entfernte und selten genutzte Abnahmestellen von der zentralen Warmwasserversorgung abgetrennt und durch dezentrale Warmwassererzeugung versorgt werden (Durchlauferhitzer).

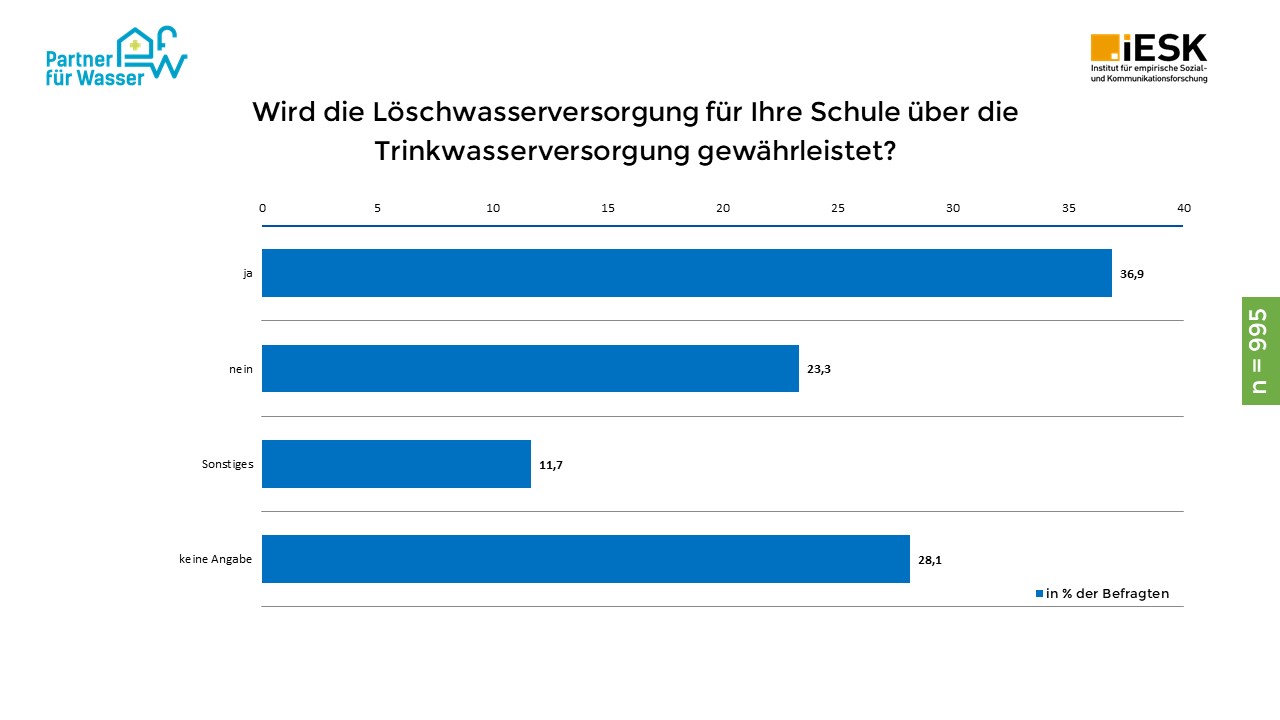

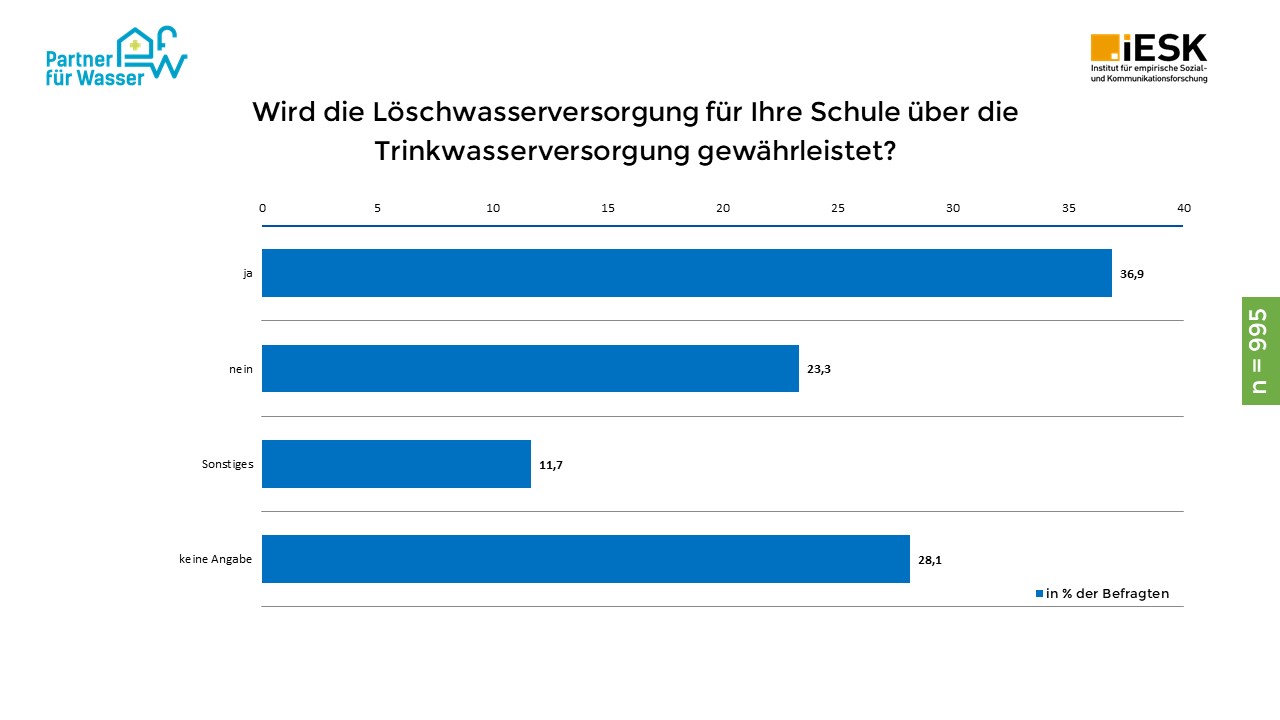

Bedenklich ist auch, dass in über 1/3 der befragten Schulen die bereits seit vielen Jahren v.a. aus hygienischen Gründen vorgeschriebene Trennung von Löschwasser- und Trinkwasser-Installationen (Abb. 4: Löschwasserversorgung) in der Praxis nicht umgesetzt ist, was wiederum vielen befragten Nutzern der Trinkwasserinstallationen in Schulen nicht bekannt ist.

Die gesetzlich vorgeschriebene bauseitige Trennung von Lösch- und Trinkwassersystemen liegt v.a. darin begründet, dass für Löschzwecke dimensionierte Rohrleitungen aufgrund des aus Brandschutzgründen erforderlichen Wasserdurchsatzes für den Trinkwassergebrauch stark überdimenisoniert sind. Es kommt daher nicht zu einem aus hygienischen Zwecken erforderlichen intensiven Wasseraustausch im Rohrleitungsnetz, sondern es herrscht eher Stagnation – der Nutzer genießt also häufig „abgestandenes Wasser“, in dem sich schädliche Mikroorganismen deutlich besser vermehren können als bei einem bestimmungsgemäßen Gebrauch.

Unzureichende Kommunikationsprozesse

Deutlich schwerer als diese Befunde fällt ins Gewicht, dass einige Schulen, die eine solche Problematik hatten, deutliche Defizite bei den nachfolgenden Kommunikationsprozessen konstatierten. Kritische Vorfälle, z.B. Legionellen-Vorkommnisse, wurden nicht oder erst verspätet von den zuständigen Behörden an die Schulleitungen weitergegeben. In einem Fall gab die Schulleitung an, erst durch die Medien über die Problematik informiert worden zu sein. Das passt zu anderen Anmerkungen seitens der befragten Schulen, dass neben den manifesten Infrastrukturproblemen sehr stark auch organisatorische und Kommunikationsprobleme den Bereich der Trinkwasserhygiene belasten.

Die Befunde der Studie zeigen sehr deutlich, dass bestehende Normen für die Trinkwasserhygiene in Schulen deutlicher kommuniziert und kontrolliert werden müssen, und dass erhebliche Anstrengungen und Investitionen seitens der Schulträger erforderlich sind, um die geltenden Qualitäts- und Sicherheitsansprüche zu erfüllen. Dazu bedarf es offenbar auch ganz erheblich der Beratung durch externen Fach- und Sachverstand.

In vielen Fällen sind Unterlagen und Dokumentationen der in den jeweiligen Schulen umgesetzten Trinkwasserinstallationen im Laufe der Jahre verloren gegangen oder nur noch sehr unvollständig erhalten, da die elektronische Dokumentation von Bauunterlagen in den Jahren der damaligen Bauerstellung schlichtweg nicht vorhanden war. Für den mit der Wartung der Anlage betrauten Fachbetrieb ist es daher häufig schwer nachzuvollziehen, welche Anlage er eigentlich zu betreuen und zu überwachen hat. Hier würde in vielen Fällen die Neuerstellung zumindest grundlegender Installationsunterlagen (z.B. Steigstrang-Schemata mit Aufzeigen aller vorhandenen Trinkwasser-Abnahmestellen) allen Beteiligten weiterhelfen. Auf der Grundlage solcher „Trinkwasser-Hygieneinspektionen“ könnten Betreiber und betreuende Installationsbetriebe bzw. Planer viel einfacher und zielführender entscheiden, wo fachgemäße Rückbauten, Ersatz zentraler Warmwassererzeugung durch dezentrale Trinkwassererwärmer (Durchlauferhitzer) oder ggf. der Einbau von modernen Spülsystemen hygienisch sinnvoll und geboten wären, und ungeplante „Schnellschuss-Aktionen“ zur Wiederherstellung der Trinkwasserhygiene mit möglicher erheblicher Verschwendung finanzieller Ressourcen könnten vermieden werden – sehr zur Freude des Schulträgers und des Steuerzahlers!

Trinkwasser-Hygiene ist auch von wachsender Bedeutung vor dem Hintergrund der zunehmenden Nutzung von Wasser im Rahmen einer gesunden Ernährung der Schüler und auch unter ökologischen Aspekten. Die aktuell in der Beratung befindliche Novelle der EU-Trinkwasserrichtlinie sieht explizit die verstärkte Nutzung von Leitungswasser vor, um dem Müllberg von Einweg-Getränkeverpackungen, z.B. für Mineralwasserflaschen, künftig nachhaltig zu reduzieren bzw. zu vermeiden. Viele Initiativen unterstützen das, vom Verein Deutsches Netzwerk Schulverpflegung e.V.“ (DNSV) angefangen über „Trink!Wasser“ bis hin zur Initiative „Viva con Agua“. Vorbildliche Initiativen, die aber einer funktionierenden und hygienisch einwandfreien Infrastruktur in den Schulen bedürfen.

Ein Interview mit unserem Vorsitzenden Joachim Stücke, welches am 7. August auf „Blog der Republik“ erschienen ist.

Blog der Republik: Herr Stücke, ist das Thema Trinkwasser – wir sprechen ja immer vom Lebensmittel Nr.1 – in Deutschland nicht so selbstverständlich, dass es dafür eigentlich gar keiner „organisierten“ Unterstützung bedarf?

Stücke: Gerade weil Trinkwasser unser wichtigstes Lebensmittel und die Basis unserer Lebensqualität ist, kann man sich eigentlich gar nicht genug um dieses besondere Gut kümmern. Allerdings gibt es dafür, neben den staatlichen Gesundheitsämtern und den Wasserversorgern, mit ihren anerkannt hohen Standards, schon auch eine ganze Reihe von Akteuren. Unser Fokus liegt auf dem Thema „Trinkwasser-Hygiene“ und hier ganz speziell im öffentlichen Bereich. Hier gilt es, für die besonderen Anforderungen und die Bedürfnisse spezieller Zielgruppen zu sensibilisieren. Das ist ein ganz wichtiges Unterscheidungsmerkmal zu anderen Interessensvertretungen und Institutionen. Wir stehen nicht im Wettbewerb, sondern im Austausch, im konstruktiven Dialog.

Blog der Republik: Ihr Ziel ist es, mit Partner für Wasser (PfW) für Hygiene und Sicherheit im Umgang mit Trinkwasser, in den sensiblen Einrichtungen der Daseinsvorsorge einzutreten. Da fallen uns natürlich auf Anhieb die Krankenhäuser ein. Aber Sie haben ja wie mehr Einrichtungen und Bereiche im Auge?

Stücke: Natürlich sind die Krankenhäuser oft im Mittelpunkt von Diskussionen über Hygiene und Trinkwasser-Hygiene. Aber auch Kinder und Jugendliche in den Schulen, aber natürlich prinzipiell alle Menschen in Alten- und Pflegeheimen. Millionen Menschen sind hier ganz besonders auf die Trinkwasser-Hygiene angewiesen. Wir alle stehen da in einer öffentlichen Verantwortung, weil Themen wie Keime – also Krankheitserreger – bei Kindern bzw. Heranwachsenden und generell Menschen mit schwachen Immunsystem besonderer Aufmerksamkeit bedürfen. Man sollte dabei nicht unterschätzen, wie viele Menschen das in der sich immer rascher verändernden Gesellschaft betrifft.

Blog der Republik: Deutschland, wir sind eine der führenden Wirtschaftsnationen und mit hohen oder sogar höchsten Standards in allen Lebensbereichen. Gilt das denn nicht auch für den Bereich der Trinkwasser-Hygiene?

Stücke: Es mangelt uns nicht an Richtlinien und Normen. Es gibt kein Vakuum bezüglich dessen, was zu tun sei. Alle erforderlichen Gesetzesmöglichkeiten sind da. Gerade im Januar wurde nochmals die Trinkwasserverordnung aktualisiert und den aktuellen Handlungsnotwendigkeiten angepasst. Worum es uns geht, bezieht sich auf die Problematiken in der Anwendung. Um Fragen wie z.B., welche Qualitätsanforderungen schon bei Planung, Bau und Betrieb von Einrichtungen des „health care“-Bereichs eingehalten werden müssen, welche technischen Einrichtungen den neuesten Erkenntnissen und Standards entsprechen. Hier verläuft die Entwicklungsdynamik erheblich schneller als die Gesetzgebung das normieren kann. Da bedarf es einer permanenten öffentlichen Diskussion und der Suche nach den aktuell jeweils besten Lösungen.

Blog der Republik: Wir haben eines der teuersten Gesundheitssysteme der Welt. Und eines der besten sicher auch. Bildung ist ebenfalls ein gesellschaftlich sehr aufmerksam wahrgenommenes Thema. An Fragen aus diesen Bereichen entscheiden sich Wahlen. Woran mangelt es denn dann eigentlich?

Stücke: Wir haben große Infrastrukturprobleme in Deutschland. Nicht nur im Bereich von Autobahn- und Brückenbau. Gerade der Gesundheitsbereich, die Pflege und auch Schule und Kindergärten stehen unter enormem Kostendruck. Es mangelt an allen Ecken und Enden an Geld. Aber auch an hinreichender Kapazität und Kompetenz auf Seiten von Betreibern wie Genehmigungsbehörden, sich mit allen Anforderungen an die Trinkwasserhygiene bei Betrieb, aber auch Planung und Bau von neuen Einrichtungen auseinanderzusetzen. Es mangelt da oft an Personal. Wir können daher nicht davon ausgehen, dass alle beteiligten Akteure im Hinblick auf alle betroffenen Bereiche auch hinreichend informiert sind, wie die gültigen Standards effizient und effektiv umgesetzt werden.

Das gilt sicher sogar auch für den Bereich des Handwerks. Es fehlt dann oft die Sensibilisierung, was denn im Unterschied zu einer „normalen“ Baustelle im Krankenhaus zu beachten ist.

Natürlich gibt es auch da entsprechende Schulungen und Weiterbildungsmaßnahmen. Aber oft fehlt die Zeit, das Bewusstsein und manchmal hapert es auch in der Kommunikation. Daher bedarf es enormer Anstrengungen, um hier die notwendigen Voraussetzungen für eine optimale Trinkwasser-Hygiene zu schaffen.

Blog der Republik: Die von Partner für Wasser in Auftrag gegeben Studie zum Thema „Trinkwasser-Hygiene in Schulen“ hat einige interessante Ergebnisse gebracht. Was hat sie besonders überrascht, und was macht Ihnen da Kopfschmerzen?

Stücke: Zuerst einmal die starke Beteiligung. Es gab eine wirklich unerwartet hohe Rücklaufquote und eine große Bereitschaft, sich zu beteiligen. Um nur ein kleines Beispiel zu nennen: In einer Ruhrmetropole haben sich fast 50 % der Schulen beteiligt. 9 verschiedene Schultypen mit fast 75 % Schüler insgesamt in der Stadt. Ein starker Beleg dafür, dass das Thema in den Schulen ernst genommen wird.

Unter den Ergebnissen hat bei problematischen Befunden wenig überrascht, dass wir in vielen Bundesländern eine erhebliche Infrastrukturproblematik haben. Ost-West und Nord-Südgefälle sind auffällig. Es wundert nicht, dass finanzschwache Kommunen eben nicht hinreichend Mittel zur Verfügung haben, um unsere hohen Ziele im Bildungsbereich allein schon infrastrukturell zu erfüllen. Alte Gebäude, alte Versorgungseinrichtungen, Renovierungsstau, um nur Stichworte zu nennen. Und eben unterschiedliche Prioritäten bei der Verwendung der Mittel.

Überrascht hat uns, dass seitens der Schulen deutlich auf Kommunikationsprobleme bei Schwierigkeiten hingewiesen wurden. Trotz klarer Verantwortlichkeitsstufen, gibt es offenbar „Kommunikationslücken“. Von nicht kommunizierten Probenentnahmen, bis hin zur verzögerten Weitergabe von Informationen bei kritischen Befunden. Das kann eigentlich im Zeitalter der Digitalisierung kein echtes Problem sein. Hier kann und muss sehr schnell etwas geschehen.

Trotz eines tiefen Verständnis für die Finanzprobleme im Gesundheitsbereich, bei der Pflege und die Finanznot der Kommunen: Menschen mit gesundheitlichen Problemen, schwachen oder noch nicht entwickelten Immunsystem sind uneingeschränkt schützenswert. Angesichts der Tatsache, dass die Zahl der Menschen mit Allergien, Immunschwächen oder Unverträglichkeiten zunimmt, muss dem verstärkt Rechnung getragen werden. Es geht eben darum, unspektakulär, undramatisch, aber nachhaltig zu sensibilisieren.

Blog der Republik: Beispiel Planung. Hier könnte sicher noch vieles verbessert werden, aber wer ist der Adressat: Die Politik im Bund? Im Land? Oder in den Kommunen? Die Bauwirtschaft? Wo müssen Stellschrauben bewegt werden, um hier Verbesserungen zu erzielen?

Stücke: Das lässt sich an einem recht populären Beispiel verdeutlichen: Dem Brandschutz. Hier gibt es eine sehr weitreichende Überwachung und Kontrolle durch Institutionen und eben eine Fülle von Normen. Das zeigt sich nicht nur beim, aus eben diesen Gründen unvollendeten, Projekt „BER“. Jeder, der ein Büro oder eine öffentliche Fläche plant, kann das nachempfinden. Im Trinkwasserbereich aber eher nicht. Wenn das Wasser im hygienisch einwandfreien Zustand die Wasserwerke und deren Netzte verlassen hat, greift die Verantwortung der Anlagenbetreiber (Eigentümer, Träger etc.). Der Staat hält sich da bisher noch sehr weit zurück. Mir fällt kein Fall ein, wo ein Genehmigungsverfahren oder eine Abnahme an der Trinkwasserhygiene gescheitert ist. Darüber sollten wir einmal nachdenken. Es mangelt offenbar immer noch an Sensibilität für diesen Bereich – wenngleich die regelmäßig durchzuführende Untersuchung auf Legionellen im Trinkwasser sicher schon mal ein großer Fortschritt ist.

Unser Alltag funktioniert überwiegend über visuelle Bereiche. Neue Fenster sieht man, neuen Anstrich ebenfalls. Alles, was hinter der Wand, im Keller passiert, ist aus dem Wahrnehmungsbereich. Und das gilt auch für die Personenschäden. Es sterben erheblich mehr Menschen an Folgen von Problemen im Hygienebereich als bei Bränden. Nur sieht man eben die Opfer und Betroffenen nicht direkt wie bei einem Feuer. Die Ursachenforschung ist etwa komplizierter und dauert oft sehr lange.

Und wir haben dazu auch auf europäischer Ebene, mit nicht mehr zeitgemäßen Strukturen zu kämpfen. Wir haben keine EU-weit gültigen Normen für Trinkwasserhygiene im engeren Sinn. Die EG-Richtlinie „Über die Qualität von Wasser für den menschlichen Gebrauch“ aus dem Jahr 1998 (sic!) normiert zwar einige Mindeststandards, aber wie diese eingehalten werden, lässt die Richtlinie offen. Der Begriff „Hygiene“ taucht in der Richtlinie noch nicht einmal auf!

Das bedeutet z.B., dass alle entsprechenden Produkte für eine zeitgemäße Trinkwasser-Hygiene für den europaweiten Handel entsprechend immer wieder neu geprüft werden müssen, da überall andere Qualitätsstandards gelten. Wir haben zwar EU-Normen für einheitliche Konfitüren oder die Größe von Äpfeln, aber bei der Trinkwasserhygiene hat Europa noch nicht wirklich stattgefunden. Auch dafür gilt es zu sensibilisieren.

Das Gespräch mit Joachim Stücke, Vorstand der Partner für Wasser, führte Dr. Uwe Pöhls von der Redaktion „Blog der Republik“.

Aktueller Hinweis: Aufgrund von Anpassungsmaßnahmen im Zusammenhang mit der DSGVO haben wir unseren Chatbot vorübergehend deaktiviert. Wir bitten um Ihr Verständnis. Der Service steht Ihnen in Kürze wieder zur Verfügung!

Kennen Sie schon PAFÜBOT, den Chat- und Service-Bot der Partner für Wasser?

Lernen Sie ihn jetzt kennen und testen Sie Ihr Wissen über Ihre Trinkwasseranlage!

Dank künstlicher Intelligenz ist PAFÜBOT in der Lage Ihnen Fragen zu stellen, Ihre Antworten auszuwerten und Ihnen dazu passende Empfehlungen zu geben.

Alles, was Sie dafür benötigen ist ein Facebook-Account. Um PAFÜBOT zu starten, klicken Sie ihn einfach an! Es öffnet sich der Facebook-Messenger entweder in Ihrem Browser oder auf Ihrem Smartphone. Klicken Sie darin einfach auf „Los geht’s“ und schon geh’ts los…

Die EU-Kommission hat kürzlich einen Entwurf zur Aktualisierung der EU-Trinkwasserrichtlinie vorgelegt. Einigen Organisationen geht der Entwurf nicht weit genug. Unser Partner für Wasser Experte Dr. Matthias Brück hat daher den Inhalt unter die Lupe genommen

Weiterlesen

Bei unserem Trinkwasserhygiene-Forum am 29. November in Hamburg haben wir das Thema Trinkwasserhygiene im Gesundheitsbereich mit drei hochkarätigen Referenten aus unterschiedlichen Blickwinkeln beleuchtet.

In unserem Podcast hören Sie eine Zusammenfassung der Quintessenz aus allen drei Vorträgen. Darunter finden Sie die passenden Eindrücke dazu in unserer Bildergalerie.

Klicken Sie auf den unteren Button, um den Inhalt von w.soundcloud.com zu laden.

Inhalt laden

-

-

Blick auf den Hamburger Hafen. Die Vorbereitungen für das Trinkwasserhygiene-Forum laufen.

-

-

Udo Sonnenberg, Geschäftsführer der Partner für Wasser, begrüßt die Teilnehmer des Trinkwasserhygiene-Forums in Hamburg

-

-

Dr. Lothar Erdinger, Akademischer Direktor am Zentrum für Infektiologie des Universitätsklinikums Heidelberg über Risiken und Krankheitserreger in einer Trinkwasseranlage

-

-

„Wir haben massive Probleme“, lautete das Fazit von Dr. Uwe Pöhls, dem Leiter des Instituts für empirische und Sozialkommunikation in Düsseldorf (I.E.S.K.), als er die ersten Ergebnisse der ganz aktuellen Studie der Partner für Wasser skizzierte

-

-

Erste Ergebnisse der neuen Studie der Partner für Wasser zur Trinkwasserhygiene in Schulen und Kindergärten

-

-

Ein erstes Fazit!

-

-

Holger Wirthwein, Fachanwalt für Wirtschafts- und Steuerstrafrecht erklärt, dass sich Unternehmer auch durch Unterlassen strafbar machen können

-

-

Die Protagonisten des Trinkwasserhygiene-Forums (v.l.): Udo Sonnenberg, Geschäftsführer der Partner für Wasser; Holger Wirthwein, Fachanwalt für Wirtschafts- und Steuerstrafrecht; Dr. Uwe Pöhls, Leiter des Insti-tuts für empirische Sozial- und Kommunikationsforschung; Joachim Stücke, Vorsitzender der Partner für Wasser – Dr. Erdinger musste die Veranstaltung etwas früher verlassen und ist nicht auf dem Foto.

Erneut begab sich eine Studie auf die Spur des Zusammenhangs zwischen Wassertrübung und Magen-Darm Erkrankungen, und schlussfolgert, dass er keinesfalls einfach herzustellen ist. Eine evidente Verbindung nachzuweisen birgt Tücken. Klares Wasser kann derweil wesentlich ungesünder sein.

Weiterlesen

Leitungswasser als Konsumgut ist wieder salonfähig. Der Trend zum bewussten Trinken aus dem Hahn birgt Potenzial die Wahrnehmung für Wasserqualität und Versorgungsstandards auch beim Endverbraucher zu schärfen. Denn wer bewusst konsumiert hinterfragt auch was er konsumiert.

Weiterlesen

Unser Vorsitzender Joachim Stücke spricht im Interview mit dem „Blog der Republik“ über die Notwendigkeit der Aufklärung beim Thema Trinkwasserhygiene im Gesundheitswesen. Ein Thema, das bislang noch sehr unterschätzt und in der Öffentlichkeit viel zu wenig diskutiert wird.

Lesen Sie das vollständige Interview auf „Blog der Republik“:

https://www.blog-der-republik.de/trinkwasserhygiene-ein-thema-mit-verantwortung-interview-mit-joachim-stuecke-vorsitzender-von-partner-fuer-wasser/

Weiterlesen

Saskia Gerhard bescheinigt dem Trinkwasser in Deutschland insgesamt eine gute Qualität und räumt mit einigen Mythen auf, die sich um das Thema ranken. Richtigerweise betont sie die gute Arbeit der Wasserversorger, die das Grundwasser aufbereiten und damit Schadstoffe wie Nitrat oder Medikamentenrückstände beseitigen. Auf die eigentlichen Probleme geht sie allerdings nur kurz ein.

Weiterlesen

Das Alter allein sagt nur wenig über die Qualität und den Systemzustand aus. Aber auch andere Faktoren unterstützen die Annahme, dass an den befragten Schulen die bekannten und öffentlich diskutierten Infrastrukturprobleme auch im Bereich der Trinkwasseranlagen zu finden sind. So hat zwar nur jede zehnte Schule angegeben, bereits Leckagen verzeichnet zu haben, jedoch konnten fast 60% der ca. 1000 befragten Schulen keine Angaben dazu machen. Bei den Ursachen für Leckagen wurde ganz überwiegend das Material als Hauptursache angegeben. Nur etwa jede zehnte Anlage wurde in den letzten 5 Jahren saniert oder zumindest teilsaniert, in den letzten 10 Jahren nur in etwa jede sechste Anlage. Auch hier konnten 4 von 10 Schulen dazu keine Angaben machen.

Das Alter allein sagt nur wenig über die Qualität und den Systemzustand aus. Aber auch andere Faktoren unterstützen die Annahme, dass an den befragten Schulen die bekannten und öffentlich diskutierten Infrastrukturprobleme auch im Bereich der Trinkwasseranlagen zu finden sind. So hat zwar nur jede zehnte Schule angegeben, bereits Leckagen verzeichnet zu haben, jedoch konnten fast 60% der ca. 1000 befragten Schulen keine Angaben dazu machen. Bei den Ursachen für Leckagen wurde ganz überwiegend das Material als Hauptursache angegeben. Nur etwa jede zehnte Anlage wurde in den letzten 5 Jahren saniert oder zumindest teilsaniert, in den letzten 10 Jahren nur in etwa jede sechste Anlage. Auch hier konnten 4 von 10 Schulen dazu keine Angaben machen. Ca. 5% der befragten Schulen gab an, schon einmal ein Problem wie Legionellen oder E.coli-Bakterien gehabt zu haben. Allerdings verneinten das explizit bei dieser Frage weniger als 30% der Befragten. Deutlich mehr als jede zweite Schule konnte dazu keine Angaben machen, über 8 Prozent gaben an, das nicht zu wissen. Also fast 2/3 aller befragten Schulen konnte oder wollte sich dazu nicht äußern. (Abb 2: Legionellen)

Ca. 5% der befragten Schulen gab an, schon einmal ein Problem wie Legionellen oder E.coli-Bakterien gehabt zu haben. Allerdings verneinten das explizit bei dieser Frage weniger als 30% der Befragten. Deutlich mehr als jede zweite Schule konnte dazu keine Angaben machen, über 8 Prozent gaben an, das nicht zu wissen. Also fast 2/3 aller befragten Schulen konnte oder wollte sich dazu nicht äußern. (Abb 2: Legionellen)